萬同學(Kathleen)

大學學歷 :

國立臺灣大學 工商管理系

National and Kapodistrian University of Athens – Exchange Student

雅典大學 交換學生

實習經歷 :

日商烈酒公司 實習生計畫

留學前的學經歷

校系選擇 : 國立臺灣大學 工商管理系

回到十八歲那年,在選擇大學科系的十字路口上,我的方式是不斷地使用「刪去法」找出答案。首先嘗試三類組,卻很快發現自己與生物、物理這些科目格格不入,讀不下去的感受非常真實,於是讓我更早確定未來的路會更偏向文科;然而,對於法律、文學這類傳統文組科系,我又提不起太大的興趣。兜轉一圈後,商管成為我暫時探索出的方向。

由於我的個性非常不喜歡預留 Plan B,當時我只給自己設定三個目標:臺大財金、國企和工商管理。然而,那年的學測數學出了一點小意外,成績不盡理想,原本就窄的門瞬間幾乎關上,唯一剩下的選項 — 工商管理系。

臺大工商管理系 : 跌跌撞撞的起點,從迷霧中探索方向

幸運的是,歷經申請順利錄取心中的唯三志願,沒想到這只是另一段漫長挑戰的起點。真正進入大學後,我才發現高中對科系的理解是多麼粗淺。坦白說,大一那年我過得非常掙扎,學業成績自然也不盡理想。我的學習方式和大學的教學模式產生了嚴重的衝突,台灣的大學教育傾向於「Bottom-up」,先用微積分、會計學、經濟學這些基礎科目來打底。這些課程與高中所學的斷裂感極大,尤其是我不擅長的數學,學起來備感吃力。

最痛苦的是,我清楚知道自己未來大概不會走向計量或最佳化等需要高深數理能力的領域,學習微積分對我而言,更像是一種為了畢業證書而必須完成的任務,過程充滿了無力感。在疫情反覆、社交圈難以建立的氛圍下,我時常懷疑自己的選擇。我跑去觀察法律系的朋友,發現他們看起來跟我一樣痛苦;再看看其他奮戰於普通物理、普通化學的同學,才讓我意識到,如果連工商管理的課業都無法克服,或許我真的不適合讀大學。

不過,回頭看很慶幸這段低潮卻造就一段珍貴的沉澱期。邁入臺大這個匯集菁英的環境裡,過去「成績好」的標籤被輕易撕下。當身邊每個人都同樣優秀時,我被迫去思考:拿掉學業表現,我到底是誰?我不能只是一個「很會讀書的鄰家小孩」,也不能只是一個「臺大學生」。那段在低谷的時光,雖然充滿掙扎,卻也讓我用心去探索自己喜歡什麼、不喜歡什麼,在乎什麼,又覺得什麼其實無關緊要。

臺大校園資源 : 從講座與實習中,描繪未來的輪廓

為了走出迷茫,我開始尋求校內的資源。管院生涯發展服務中心(CARDO)舉辦的講座給了我很大的啟發。透過聆聽學長姊和業界前輩的分享,我得以窺見畢業後可能成為的模樣。我記得一位在瑞士從事資產管理的國企系學長,他的人生軌跡看起來完美得令人嚮往:德語流利、交換、實習、順利在當地就業。但深入思考後,我發現他的路徑,包含語言天賦與機緣,是我難以複製的。他形容自己的工作是「把老爺夫人伺候得非常好」,雖然能換來優渥的生活,但那樣為了金錢而服務的模式,真的是我想要的嗎?我意識到,那些商學院畢業的夢幻產業,如管顧、投行,其實與我的人格特質並不相符。

大三升大四的暑假,面對不想讓履歷一片空白的壓力下,我決定找一份實習。我刻意避開熱門的金融業或電商產業,將目標鎖定在 FMCG(快速消費品)產業。過關斬將後,我成功錄取日本酒商第一屆的實習生計畫。在高樓大廈舒適的辦公環境中,身為實習生的我,無疑是全公司壓力最小、待遇最愜意的人。公司福利優渥,氛圍也很好。

然而,兩個月的體驗下來,我深刻感受到兩件事:第一,外商是現實的,KPI 決定了你的去留;第二,即使在如此理想的環境下,我內心深處依然有一個清晰的聲音告訴我:「這好像不是我該做一輩子的事。」這份實習經驗,讓我從理論的空談中走出,實際觸碰職場的真實樣貌,也讓我更篤定,我需要持續尋找一條不一樣的路。

交換學生 : 一場探索人生可能性的壯遊

在畢業前夕,身邊的同學們多半忙於實習、準備研究所或求職,而我卻選擇了另一條路——出國交換。這個決定,一部分來自同儕氛圍的影響,看著朋友們紛紛規劃海外生活,確實讓人心動。但更深層的原因是,我認真思考什麼樣的體驗,是在人生其他階段難以複製的。工作,我未來還有四十年可以「體驗」。但以學生的身分,無憂無慮地在一個陌生的國度生活、探索,這樣的機會一輩子可能只有一次。我渴望在真正踏入社會的殘酷現實前,給自己一個喘息的機會,試著尋找一個能讓我一落地就驚嘆「我想在這裡生活」的城市。

然而,通往理想的道路,總是充滿意外。我最初的目標是法國,為此還學了一年的法文。但在填寫交換志願的系統時,我因爲意外錯過說明會,誤打誤撞地選擇了「一般組」。一瞬間,所有需要法語、德語、西語的國家都與我無緣。崩潰之餘,我只能接受現實,於剩下的選項中重新尋找方向。

我的新標準變得非常務實:生活成本不能太高、離機場要近,而且學校排名不能太差。我依序填了幾間位於義大利、立陶宛、捷克和匈牙利的大學,而最終落腳的 — 雅典大學(National and Kapodistrian University of Athens),其實只是我的第九志願。

希臘雅典 交換學生經驗分享

雅典大學:始於殘破建築中的哲學思辨

一開始開學典禮舉辦在雅典市中心近 200 年歷史的建築中,步入就有種令人生畏的莊嚴感,彷彿看見三哲人們在其中辯論的場景。實際上,我看見的雅典大學更像是一所「城市大學」,商學院和法學院的系館散落在雅典市中心的各個角落,撤除傳統意義上校園的圍籬。我上課的系館更是其貌不揚,破舊到讓人第一眼會遲疑是否該走進去。

儘管硬體條件無法比擬臺大,作為西方文明的搖籃,教學風格確實令人大開眼界。希臘的教授們普遍非常「chill」,每個人講課方式都帶有一種古典的哲學思辨色彩。一開始,全班來自世界各地的交換生常常聽得一頭霧水,但適應幾堂課後,開始發展出「不預設標準答案」的討論節奏。

雅典大學 : 印象深刻的課程

我印象最深的一門課是探討「表演藝術」,教授發下一張列有一百個項目的清單,從指甲彩繪到園藝造景,指示要我們去定義「這算不算是藝術」。我們需要引用各種理論或標準去闡述自己的觀點,即使最後你的想法與教授相悖,他也不會強求你接受他的看法,他只會說:「以我的立場,我覺得不是,原因如下。但如果你能說服我,那會是個很好的觀點。」這種開放式的對話,正是大學教育中我曾經最期待的一環。

課堂上的互動也極具火花,在一門關於「國際危機與媒體」的課上,兩位來自土耳其的同學在報告時,因對國內政局的看法不同而當場辯論起來,氣氛一度有些緊張。在台灣,教授可能會急著打圓場,但這裡的教授卻樂見其成,甚至親自下場參與討論,引導他們梳理爭議的脈絡,讓全班同學對土耳其的處境有了更深入的了解。這是在同質性較高的台灣課堂上,難以想像的場景。

希臘雅典的課外生活 : 意外邂逅,一座比家鄉更像家的城市

出國前的我,心想著難得來歐洲,一定要把這趟機票價值發揮的淋漓盡致,把握半年時間環遊歐洲。但當我落地雅典後,心態卻潛移默化的轉變,當地的氛圍實在太過宜人,讓我一刻也捨不得離開,最終我出國的次數大約一隻手數得出來。

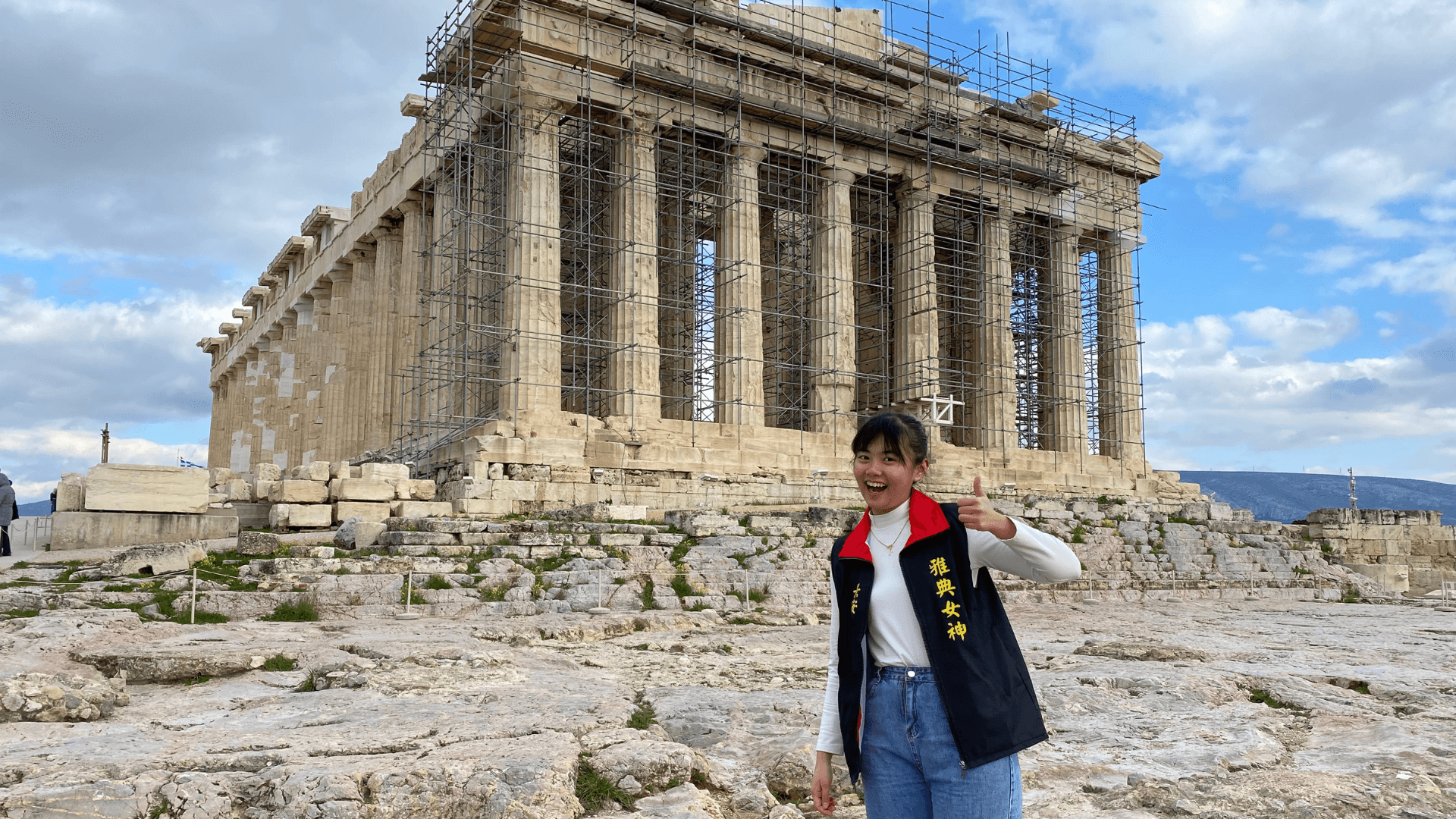

但從沒想過,雅典這座意外降臨在我生命中的城市,能夠賦予我一種「比家鄉更像家」的歸屬感。課餘時間,我最常做的事,就是流連在衛城、古羅馬市集 (Ancient Agora) 這些歷史遺跡中。縱使我對歷史或考古並沒有特別的著墨,但光是凝視著這些屹立兩千多年的石柱與神廟,總會產生一絲奇妙的連結,讓人思考時間與文明的重量。

除了深厚的文化底蘊,雅典的海也徹底擄獲了我。我大概每週都會去海邊一次,靜靜地看著那片湛藍。沙灘上總有幾個熟悉的身影,我稱他們為「海灘 NPC」,每次去都能看到他們悠閒地待在自己舒適的角落。那一刻,我心中湧起一個強烈的念頭:「若是可以搬到雅典,即使是從事一份普通的工作,只要每天都能看到這片海,還是讓我心滿意足」。

真正讓我感受到文化融入的元素,我想是這座城市的人民。雅典是一座充滿鮮明對比的城市,最貧困、最左翼的區域,與最富裕、最資本主義的社區僅一街之隔。一側是精品林立,另一側則是滿牆的街頭塗鴉與抗議布條。這種強烈的衝擊感,反而讓城市顯得真實而充滿活力。

11 月時,我跟同學一起參與了幾場當地的抗議活動。雖然訴求與我這個外國人無關,但當我身處人群中,感受到他們為了共同的目標,無論是爭取薪資權益,還是紀念革命先烈而凝聚在一起時,那股真誠的力量深深打動了我。

雅典生活 : 生活開銷分享

如同我先前選擇交換國家的考量,雅典在這方面的確非常親民。以我自己的經驗來說,如果是和別人合租公寓 (Share Flat),一個月的房租大約可以控制在 350 到 450 歐元之間。飲食方面,如果去超市或傳統市場自己採買,食材花費甚至比在台北還便宜;即便是外食,價格也相當平易近人,最道地的 Gyros(希臘式捲餅)一份大約 3 歐元就能解決一餐,若想坐下來好好吃頓飯,10 歐元上下也綽綽有餘。

最令人驚訝的是交通,因為出發前有耳聞歐洲的交通費是很重的負擔。不過實際辦理的學生交通卡,一個月只要 13 歐元,就可以無限次搭乘地鐵和公車,這讓我在城市中探索的成本變得極低。正因為食宿交通這些基礎開銷不高,才讓我有更多的預算可以花在旅遊、購物或其他體驗上。

交換學生的啟發 : 放下框架,在獨處與轉念中重塑自我

生活在雅典的這半年,不僅是一場文化體驗,更是一次深刻的內在重塑。出國前,我原以為這只是一趟為期五個月的「度假」,結束後便會回到台灣,繼續原本的人生軌跡。

一開始,我的金錢觀也受到了巨大的衝擊,過去生活在亞洲時,精品、名牌彷彿成作為成功的代名詞。但在雅典,我看到人們自在地提著超市的塑膠袋走在路上,臉上洋溢著發自內心的快樂。路上的車大多是十幾二十年的老車,貫徹著「夠用就好」的哲學。

我意識到,當物質成為一種「外部驗證」,用來定義自我價值時,無論你事業多成功、頭銜多響亮,內心深處依然會感到空虛。能在踏入社會這個「金錢遊戲」之前,看到一群人用如此質樸而快樂的方式生活,可能是我最大的幸運。他們或許也會為了薪資而抗議,但當他們擁有更多時,他們追求的是生活的體驗,而非物質的堆砌。

在雅典散步時,曾經困擾我的脾氣也變好了。我領悟到憤怒源於需求未被滿足,與其沉溺於情緒,不如想辦法解決問題。我還學會了「轉念」,帶家人去衛城時,帕德嫩神廟正面的整修鷹架讓每個人都抱怨不已。過去總是第一個抱怨的我,卻主動對家人、朋友們說:「這是 2024 年限定版(Limited Edition),明年來就看不到了!」這個小小的轉念,讓我自己放下了糾結,反而覺得這番景象頗為有趣,重要的也許是身邊的人。

未來職涯規劃:從「總有一天」到「就是今天」

擁有交換的經歷,讓我更加堅定了自己的選擇。哈佛商學院有位教授曾說,建議畢業生五年後不要參加校友會,因為很多人會為了在那時能有光鮮的頭銜、開著好車,而選擇一份自己並不熱愛的工作。雅典的經驗,讓我對這段話深有共鳴。看著同儕們紛紛擠進年薪百萬的儲備幹部(MA)計畫,我雖然也會心動,但更清楚產業文化和工作節奏不適合我。

現在的我,不再執著於追求那些外在的標籤。我更在意的是,做一件事情其背後的核心價值。很喜歡我的室友曾經對我說過的話,當時我想去健身房卻又猶豫不決,他對我說:「You know, it’s always like ‘day one’ or ‘one day’, and today is gonna be your day one.」。這句話,成了我面對許多挑戰時的座右銘。

如果送給未來的交換生一個建議,請相信任何一個目的地都有潛力帶給你意想不到的收穫。不要只追逐名校光環,放下預設的立場,用「What happened to me is meant to be that way」的心態去體驗,你會發現無論得到什麼,都是最寶貴的禮物。如果你也將到訪希臘,除了去海島和衛城,請務必多和當地人聊聊。你會從他們身上,感受到一種窮開心,但內核穩定的強大力量,我解釋那是一種歷經千年風霜後,沉澱下來的生活哲學。

這趟旅程,始於一個小小的意外,卻讓我的人生航線徹底轉向。我不再急著思考去哪裡、看什麼,而是學會了放慢腳步,相信緣分會把我帶到該去的地方。而雅典,就是那個教會我如何「回家」——回到自己內心的地方。

執行編輯 / 校稿編輯 : 林軒毅 Bill

本篇訪談由 WillStudy 團隊 與 國立臺灣大學國際事務處 共同編輯/發行 (訪談時間 : 2025.09)

延伸閱讀 : 世界各國的交換旅程,解鎖職涯萬千可能性

考納斯理工大學 KTU | D-School 學會設計人生,立陶宛留學看見世界之大

匈牙利 羅蘭大學 | 與東歐的三段緣分,不停思考的哲學系大學紀實

作為平台總編輯,在此感謝所有留學校友願意分享留學故事,也謝謝長期願意閱讀留學計畫文章的每位夥伴。如果你也有留學故事想要與大家分享,歡迎隨時透過 instagram 及 Facebook 與我聯絡。